Ci sono dei film che non vogliono dire niente e significano tutto. Per questo tra un melodramma di Almodòvar e un horror di Zampaglione sceglierò sempre il secondo. Detesto i manifesti ideologici ma mi ricordo un tale, un docente di filosofia antica (uno stronzo), tutto flaccido e cifotico – aveva il mito di Wittgenstein e ne scimmiottava il temperamento nevrotico, astutamente devo ammettere – che aveva visto un film di non so chi e ci ammorbava gli zebedei sfumacchiando la pipa come Sherlock Holmes – il primo, non quello ipertonico di Downey Jr. – e pontificando sul fatto che quel film era il miglior film per capire la condizione delle popolazioni hassidiche.

Ci sono dei film che non vogliono dire niente e significano tutto. Per questo tra un melodramma di Almodòvar e un horror di Zampaglione sceglierò sempre il secondo. Detesto i manifesti ideologici ma mi ricordo un tale, un docente di filosofia antica (uno stronzo), tutto flaccido e cifotico – aveva il mito di Wittgenstein e ne scimmiottava il temperamento nevrotico, astutamente devo ammettere – che aveva visto un film di non so chi e ci ammorbava gli zebedei sfumacchiando la pipa come Sherlock Holmes – il primo, non quello ipertonico di Downey Jr. – e pontificando sul fatto che quel film era il miglior film per capire la condizione delle popolazioni hassidiche.

Ma secondo te, brutto stronzo di un docente di filosofia antica, me ne può fregare un cazzo di qualcosa della condizione delle popolazioni hassidiche?

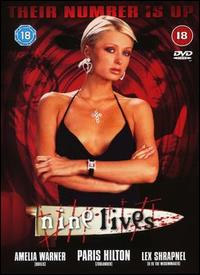

Questo per dire che Nine Lives (non quello con Wesley Snipes, ma un film del 2002) che ho rivisto l’altro ieri perché c’è Paris Hilton la quale adesso è in fase decadente e quindi mi sta più simpatica, è l’esempio giusto di questa differenza fondamentale tra messaggio e significato.

Un gruppo di amici rinchiuso in una casa. Sono giovani, ricchi, belli e snob. Non a caso la loro leader carismatica è appunto Paris Hilton, oziosa e vanitosa ereditiera, che ha immolato la propria esistenza all’altare del glamour e che in ogni film in cui offre la propria (non scontata) fisicità non può non riprodurre l’idea di esistenza patinata di cui ha ammantato l’estrema sua prova finzionale, ovvero la vita reale. Fortunatamente (per chi ancora è animato da rivendicazioni di classe) è anche sempre la prima a essere eliminata (scartata) nei modi più orrendi: accade qui e soprattutto nell’ottimo La maschera di cera, dove la Hilton assurge a icona brutalizzata di un universo, quello contemporaneo, mascherato e nascosto sotto la superficie di un’illusione in via di sfaldamento che (Baudrillard insegna) è arrivata a sostituirsi, nell’evento dell’immagine, all’esperienza della realtà, generando esclusivamente angoscia, spaesamento e brutalità.

Brutalità inevitabile: quando l’evento dell’immagine (o l’immagine che si fa evento) si sostituisce all’esperienza, per conquistare lo statuto di realtà matura, nella propria rappresentazione, la necessità di un’efferatezza visiva sempre crescente.

E questo forse spiega, almeno in parte (un’altra parte è desumibile da una frase di Dylan Dog pronunciata in un albo del 1986 ma tanto più valida nel tempo oscuro che stiamo attraversando: “Viviamo nella paura”), la proliferazione di film horror che registra la storia del cinema in questi ultimi anni (giapponesi inclusi).

Paris Hilton appartiene quindi, parafrasando Roland Barthes, contemporaneamente all’idea e all’evento, e nella propria automitologia (e autoiconologia) si transustanzia come perfetta icona pop della borghesia rinchiusa tra le soffocanti pareti dalla forza oscura dell’Angelo sterminatore di Buñuel. Borghesia ludica e disincantata, ma anch’essa destinata all’oblio. Uno a uno, inesorabilmente, come i proverbiali dieci piccoli indiani di christiana memoria, gli ospiti della casa vengono sterminati.

La svolta (il detour) però è immediata, perché la razionalità viene subito torta in favore di una gotica ragione esoterica, e la casa dei misteri diventa, mise-en-abîme, una casa dei fantasmi, presieduta e posseduta da forze incontrollabili che ci gettano nel panico di un mysterium assurdo, indecifrabile e senza via d’uscita, come la realtà rinchiusa nel triangolo surreale della sua sintesi più demenziale, la sessualità circense di Paris Hilton.

Dio mio, non male come lunedi’ mattina, sono caduto in coma alla fine del quarto paragrafo!

Non sono sicuro di aver afferrato un beneamato di quello che hai scritto, ma a me piacciono i film con gli insegumenti d’auto e le belle figliole, sono un tipo un po’ grezzo…

Io ho capito che Paris ci sta bene in un film se l’ammazzano subito e bene.

Non posso che dichiararmi d’accordo, e mi accendo la pipa, che mi da un tono.

Supercazzola con scappellamento a destra :D

Lo Zeitgeist lo si desume meglio da “A Night in Paris” (titolo boNba)

Jean-Luc ridammi gli occhiali! Cattivo!

Quindi tu associ il bisogno collettivo di immagini horrorifiche alla perdita di senso del reale e al suo spodestamento da parte dell’immagine. L’horror come protesta collettiva, come grido di aiuto verso qualcuno che dovrebbe, per pietà, restituirci il reale. Anelito ovviamente fallimentare perchè dovrebbe essere rivolto non all’esterno ma all’interno (start with the man in the mirror).

Solo che l’horror, a parte le charts degli ultimi anni che non ho letto da quando i gremlins si sono mangiati la mia collezione di The Hollywood Reporter, è sempre esistito. Magari sotto altre forme, dalla tragedia greca a Shakespeare all’esistenza stessa sul pianeta Terra di Paris Hilton, ma questo bisogno di purificare il reale dalle immagini utilizzando altre immagini è eterno. Non si esaurirà mai proprio perchè sbagliato in sé, ma anche tanto comodo e divertente. Concordi?

Gigi puppa la fava a Jean-Luc

volevo solo dire che per la copertina di nine lives non c’è perdono, per il dibattito torno quando digerisco il messicano.

No deal, I choose Repo Punto Esclamativo The Genetic Opera:

http://www.youtube.com/watch?v=otdH3SLNx-s

(Paris arriva a 0′ 54”)

Scusate, volevo dire “no deal, I choose Paris Hilton as demonic entity possessing a Paris Hilton wax statue in Supernatural”:

http://www.youtube.com/watch?v=oHtfR-OxWsU

@Dolores, Repo! ho faticato tantissimo a guardarlo, metà praticamente senza audio. Un effetto simile l’avevo avuto con Sweeney Todd (di Burton, ci mancherebbe… Adoro vedere la signora in giallo che vende torte di cadaveri), ma in quel caso al cinema potevo solo soffrire.

@Cicciolina: cacchio donna, fammi respirare! Non erano ancora le 8, un solo caffè in corpo con 5 ore di sonno, non sono una macchina!

@Jean-Luc: io guarderei con attenzione le lezione di Guy Debord quando dice che lo spettacolo è il capitale arrivato al massimo livello di accumulazione. In questo caso il corpo, umano e sensibile, perde la propria natura prima di tutto di significato per diventare mero significante, privo di qualsivoglia legame etico e affettivo con la propria posizione nel mondo trasformandosi in un simulacro vuoto da esibire. Paris Hilton è quindi non oltre l’umano, ma a livello di pre umano, un corpo ridotto al mero istinto di sopravvivenza che vive in funzione dei propri stimoli esibiti. L’horror è il nascosto, il senso di angoscia che come ci ha insegnato Heidegger, riporta improvvisamente l’umano al suo esserci, essere-nel-mondo come manifestazione dell’essere.

http://www.youtube.com/watch?v=wqKFadyJxwg

(e’ il mio modo per dire che ci rinuncio)

grande gigi mi hai fatta venire!

Grazie a Stallone sei tornato a scrivere.

L’ho sempre setto che il cervello è il miglior organo sessuale

firmato: testa di cazzo

Nanni, hai confermato una volta di più le tue doti di leadership.

quindi??????

Cari Cicciolina e Gigi, scusate se rispondo solo adesso alle vostre domande ma le questioni che ponete sono tali da avermi rinchiuso in una biblioteca per sette giorni.

Per Gigi: Guy Debord secondo me ha anticipato tutto e non lo dico come forma di velleitarismo, ma perché ci credo veramente e purtroppo le sue idee folgoranti e lucidissime sono state obliate e depotenziate dal contesto ideologico che le ha esaltate.

Ma sull’umano dobbiamo intenderci. Heidegger nella Lettera sull’umanismo ripose i fondamenti dell’umano, o meglio pose il problema del rifondare l’essere, ma la questione per come la vedo io, è proprio della necessità di rifondare un essere. La risposta allora può essere, oggi, di due tipi: quella che abbiamo identificato nella linea debord-baudrillard (mediata da foucault-deleuze)… Questa destruttura l’umano, lo smonta nei processi, nelle relazioni di forze sociali, politiche, produttive e pulsionali che lo generano. Poi c’è “l’altro” filone, quello heidegerriano, dove eventi specifici (la paura ma anche la noia) conducono l’esserci, cioè l’esistenza umana, nelle radure dell’essere, la sua esistenza autentica.

Questo se ho capito bene quello che mi dici

Ed è qui che mi riaggancio a quanto dice l’emerita collega (a questo punto anch’io sto masticando la pipa) Cicciolina.

Cito:

ma questo bisogno di purificare il reale dalle immagini utilizzando altre immagini è eterno.

Ecco è vero che l’orrore c’è sempre stato, anche nella tragedia greca, come dice Cicciolina, ma la domanda è: che tipo di orrore è?

Secondo me l’orrore del cinema non è universale, è essenzialmente di derivazione romantica (penso a Fussli o a Mary Shelley etc., o in filosofia mi viene in mente d’istinto Kierkegaard) e in letteratura si intreccia nell’Ottocento con la nascente industria culturale. E’ una forma di spettacolo che, per così dire, muove dalla scoperta dell’inconscio. Si fonda sulle paure e le angosce di un individuo che inizia a scoprirsi come tale. Siamo in una realtà, come diceva lucidamente… come cacchio si chiama… Peter Brooks (ho controllato via google),melodrammatica e non più tragica, perché il tragico ha come elemento di riferimento gli dei, cioè un destino che trascende l’individuo.

Ma lo trascende, e qui voglio essere determinato, nella natura, non al di là della natura. La visione tragica – greca, perché l’unica vera tragedia è quella greca – non concerne mai l’individuo, ma sempre il destino di una civiltà, il destino di una umanità.

L’orrore di Dioniso che dilania le sue vittime, delle Baccanti che divorano Orfeo, lo fanno a pezzi, gli staccano la testa e la gettano nel mare e i suoi pezzi vengono sepolti in luoghi diversi, l’orrore di Eracle, la follia che gli divora gli occhi e gli fa sterminare la famiglia, la sua espiazione che lo conduce a strappare Alcesti dalla morte, le notti di sangue, gli sbranamenti, gli stupri, i massacri degli dei, degli eroi e degli uomini (Edipo che si trappa gli occhi dal cranio), tutte le grandiose immagini di morte e orrore che ci ha donato la visione greca non hanno nulla a che fare con l’horror di oggi. Non sono le stesse immagini. Non sono le stesse immagini.

La visione greca è nella sua lingua poetica, l’unica lingua che parla in ogni sua parola di vita, di morte, di destino. Mi sto riferendo naturalmente a prima di Platone. Ma non c’è parola fondamentale che non riguardi la collettività. E dico collettività, orribile parola, per dire “appartenenza di tutti a un comune, tragico destino.” Un giorno se gli dei lo permetteranno vorrei scrivere un “lessico negativo” della lingua greca. Sottolineando come queste parole abbiano una densità, una profondità assoluta, una grandiosità perché parlano di vita, di morte, di ombre e di destino nella natura.

L’unico che si avvicina a questa visione oggi secondo me è Edgar Morin quando parla di “comunità di destino” e di “Vangelo di perdizione”.

Non voglio farla lunga, ma è questa la differenza: le immagini di oggi non sono le stesse immagini dei greci. Le immagini dei greci erano grandiose e non avevano bisogno di altro, per essere evocati, della parola. Ettore, domatore di cavalli. Ma non dice già tutto questo epiteto? E Apollo che all’inizio dell’Iliade scende dalla montagna con la faretra sulla spalla, è un’immagine talmente grandiosa che non ha bisogno d’altro, non rimanda ad altro.

Non è farina del mio sacco ma sono convinto anch’io che la differenza con il mondo di oggi è che siamo dominati dalle immagini ma non riusciamo più a pensare per immagini. Non riusciamo ad andare oltre l’immagine come simbolo, in senso platonico-heidegerriano, a un’immagine che significhi l’autentico o l’inautentico. E non riusciamo più ad andare oltre l’orizzonte del nostro corpo. Per questo viviamo nella paura. E per questo questo secondo me Troy è un grande film.

Quindi quando dico che per avere un corpo oggi bisogna essere torturati non lo dico in senso idealistico, per rivendicare una realtà autentica e perduta, ma lo dico solo in senso descrittivo. E infatti è proprio come dici, Cicciolina, l’unica cosa che veramente ci attira nell’horror, che ci piace, è perché è divertente. Drag me to hell è un capolavoro.

Sono cotto.

Brutalità inevitabile: quando l’evento dell’immagine (o l’immagine che si fa evento) si sostituisce all’esperienza, per conquistare lo statuto di realtà matura, nella propria rappresentazione, la necessità di un’efferatezza visiva sempre crescente.

Qui manca un verbo…lo dico così per fare il saccente che anche se non ha preso manco una parafrasi, almeno la sintassi la sa. Ovvia.