Nel racconto originale di Clive Barker non c’è questa faccenda che Candyman lo si evoca dicendo il suo nome cinque volte allo specchio.

Mi ci ero effettivamente interrogato: che c’entra?

Come si incastra con il resto della mitologia?

Nel senso: Candyman è una specie di macabra divinità protettrice dei quartieri disgraziati, delle case popolari, di quelle zone urbane in cui vengono ghettizzati i membri più poveri e indesiderati della società e poi abbandonati a loro stessi.

Candyman è molto specifico di quel contesto: appioppargli una modalità di evocazione neutra non sembra nel suo stile. Lo si immagina maggiormente indipendente, o al limite evocato da qualcun altro, magari tramite l’altarino di caramelle e lamette di cui si accenna nel racconto.

Lo specchio… ok, simbologia facile.

Ripetere il nome cinque volte… Chi lo fa? Non è una cosa che fai per caso: lo fai perché conosci le regole, lo fai deliberatamente, lo fai per sfida, e lo fai perché non credi alla leggenda e non credi alle conseguenze.

Nel racconto di Barker, Helen sta facendo una ricerca sui graffiti e finisce alla Spector Street Estate, a Liverpool. Incontra Anne-Marie McCoy, che le racconta dell’omicidio del suo vicino, sgozzato da un uncino: quando Helen lo riferisce agli amici fighetti la sera a cena, uno di loro non le crede e le dice “se mi porti delle prove, offro la prossima cena a tutti”. Concettualmente parlando è la stessa cosa, quindi se non altro apprezzo come hanno ragionato.

Al film del ’92 la trovata serviva, perché l’idea era riadattare la storia di Barker al pubblico di Freddie Krueger, ma Candyman non era Freddie Krueger. Candyman non è il tipico serial killer di uno slasher, non ha motivo di partire a massacrare vittime a caso in leggerezza, e soprattutto non è un cazzo divertente.

Candyman è il protagonista di un racconto breve intitolato Il proibito (contenuto in Visions – Libri di sangue vol. 5) in cui Clive Barker punta il dito sugli inascoltati, sulla gente che non li ascolta, e su come gli inascoltati reagiscono al fatto di non essere ascoltati. Candyman appare nelle ultime pagine, come personificazione dei concetti, in quello che è a tutti gli effetti un racconto di denuncia sociale.

La cosa migliore del film di Bernard Rose del ’92 era quindi il non scontato rispetto di fondo: ti attirava promettendo un nuovo killer sovrannaturale che gareggiasse con Jason Vorhees e Michael Myers, scendeva a qualche piccolo compromesso, spostava ovviamente tutto negli USA (Cabrini-Green, Chicago), ma non dimenticava affatto gli obiettivi, la morale e il tono della fonte. Era, ed è ancora, una mazzata serissima con scene di una potenza inaudita.

Ma la trovata dello specchio ha funzionato, ha catturato l’attenzione, e nell’immaginario del pubblico casual Candyman è rimasto lì, nella stessa categoria della Bambola assassina.

Non ho mai voluto vedere i sequel, ma leggo che non hanno affatto aiutato.

Deve fare brutto, fa brutto

Vi ricordate l’inizio del millennio?

Il Texas Chainsaw Massacre prodotto da Michael Bay aveva inaugurato la sfilza di remake di classici dell’horror (dritto dal mio preferito…), e aveva chiarito subito le regole: patinato, sexy, disimpegnato.

Era il più classico dei trattamenti Hollywood da definizione, e ci fece incazzare subito: quei film, all’origine, avevano anche qualcosa da dire.

Poi arrivò il remake di Zombi: Zack Snyder mise qualche frecciatina all’acqua di rose qua e là e uno stile un po’ più convincente, ma il risultato era sostanzialmente lo stesso.

E via dicendo, fino al remake di Robocop di cui ancora mi ricordo le discussioni: per assurdo quella volta avevano ingaggiato qualcuno col background giusto per mantenere le critiche politiche dell’originale, e l’aveva pure fatto, peccato che il film non funzionasse per mille altri motivi, le buone intenzioni seppellite dalle polemiche sul costume moderno.

Ma il succo è: a trend finalmente cambiati e a diversa percezione dell’operazione, immaginate quanto mi possa far ridere leggere di gente che scalcia per il fatto che Candyman la butta in politica.

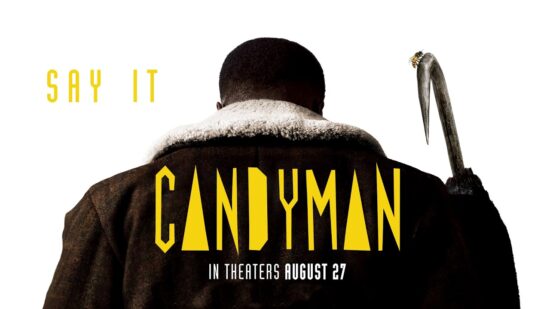

Non c’è momento migliore e più ricettivo di oggi per riprendere in mano Candyman e rilanciare il suo messaggio con maggior chiarezza e insistenza, e non c’è persona più ovvia di Jordan Peele per mettere mano a produzione e sceneggiatura.

Torniamo un attimo al ’92: è giusto innanzitutto sottolineare come avere una protagonista bianca fosse all’epoca sostanzialmente obbligatorio, ma è altrettanto giusto notare che aveva senso. Il messaggio toccava entrambi i lati della barricata, ma era diretto principalmente ai bianchi: Helen era il ponte necessario.

Quello nuovo si presenta immediatamente come sequel: a tratti sembra la cosa logica da fare, a tratti sembra a sua volta il suo compromesso, per infilarsi sulla scia del nuovo Halloween.

Uno dei lati positivi del fare un sequel invece di un remake è che, se vuoi (non sempre capita), puoi raccontare una storia diversa: qui il cambio di punto vista è necessario e scontato, ed è bello che non rinneghi l’utilità dell’originale, ma risulta un po’ goffo nell’incastrare la storia di Helen in una scia di diversi Candyman senza approfondire troppo come mai fosse l’unica donna bianca.

L’aggancio migliore è con la location: Cabrini-Green è un vero famigerato progetto di case popolari a Chicago, un blocco di architettura brutale diventato col tempo sinonimo dispregiativo di questo tipo di situazioni, e oggi – dopo il primo film – quasi completamente ricostruito e gentrificato. È uno spunto che si scrive da solo, e su cui il team di sceneggiatori composto da Peele, la regista Nia DaCosta e Win Rosenfeld impostano una speculare evoluzione tematica: dai graffiti urbani, al giovane e ben inserito pittore/artista concettuale che riscoprirà le proprie origini.

Mi voglio rovinare: telefonate entro cinque minuti e ve li vendo tutti e due per 99 euro

Ma passiamo al succo della faccenda: Nia DaCosta si rivela tutto sommato una buona scelta.

Non avevo visto niente di suo in precedenza, ma si adegua con naturalezza al tono impostato 30 anni fa da Bernard Rose: mano ferma, stile visivo tendente al fighetto, dramma e personaggi presi sul serio. Che Candyman è già serio, e non ha bisogno di qualcuno come David Gordon Greene su Halloween che guardi la materia dall’alto al basso e curi il messaggio trascurando la parte horror.

Certe mazzate che tirava l’originale nel ’92 – penso alla scena del cane decapitato e del piccolo Anthony rapito – non sono ipotizzabili oggi girate a quella maniera in un film che aspira ad essere mainstream, ma questo non significa per fortuna che Nia DaCosta abbia paura di creare tensione e far vedere il sangue, o che sia priva di idee in materia. In almeno un caso, lo stile è sufficientemente efficace da farsi perdonare per la minor violenza.

Yahya Abdul-Mateen II (il Doc Manhattan del Watchmen televisivo) è un protagonista solido, e Michael Hargrove un Candyman saggiamente diverso da Tony Todd: inquieta con un volto segnatissimo e presunto amichevole da sit-com andata a male (echi di Bill Cosby?) piuttosto che tramite minacciosa imponenza. Philip Glass è rimpiazzato da Robert Aiki Aubrey Lowe che lavora su un’elettronica minimale/elegante ma ne cita qua e là i cori angelici.

Dopodiché ok, la storia dell’artista che viene posseduto/divorato da improvvisa ispirazione sovrannaturale non è esattamente nuova (Devil’s Candy, Bliss, per dirne due recentissimi) e l’omicidio delle ragazzine al liceo pare messo lì tanto per allungare la parte horror, quindi non stiamo parlando di un’opera impeccabile.

Ma quando si parla di reboot è sempre più raro trovarne finalmente uno fatto al momento giusto, con lo spirito giusto e il rispetto e la concentrazione giusta.

Avercene.

Qua la man–

Quote allo specchio:

“Cineuniverso di Clive Barker,

Cineuniverso di Clive Barker,

Cineuniverso di Clive Barker,

Cineuniverso di Clive Barker,

Cineuniverso di Clive Barker”

Nanni Cobretti, i400calci.com

Oddio, mi viene il grosso sospetto che quelle due o tre volte che negli anni 90 ho visto il primo Candyman in tv (curiosamente mandato sui canali di Cecchi Gori invece della solita Italia 1) fosse bello sforbiciato. Perche’ non me lo ricordo come un horror paticolarmente violento, ma anzi lo trovavo molto “televisivo”. Questo spieggerebbe forse perche’, pur apprezzandolo, non ho mai ben capito lo stato di cult di horror bello serio che gli e’ cresciuto attorno (poi va beh, e’ diventato mega-cult persino quella caccola dell’IT di Tommy Lee Wallace).

Coincidenzona barkeriana: giusto ieri sera mi appuntavo di voler rivedere i vecchi Cabal e Rawhead Rex, e di recuperare i mai recuperati Lord of Illusion e Underworld.

Barker è quasi irrapresentabile al cinema (anche a se stesso, escludendo Hellraiser e Candyman, eccezioni che confermano la regola) e i titoli che hai fatto benissimo a non recuperare – e che è bene lasciare là dove sono: non ho mai visto Gods and Monsters ma piango muriatico se ripenso a cosa è stato combinato con Macelleria mobile di mezzanotte, Dread e Books of blood – sono un flagrante esempio di quanto appena scritto.

Non riesco a capire se questa avversione al Politico:

– ci sia sempre stata ma era fuori dalla mia bolla/incapace di emergere in superficie per mancanza di mezzi e adesso è esplosa grazie alle possibilità aggregative del web

– è proprio una cosa nuova

Poi con questa accezione, come se fosse una cosa sbagliata e, soprattutto, come se ogni cosa non fosse un gesto politico (che è la cosa bella di vivere in democrazia).

Proprio ieri, mi è capitato sotto l’ennesimo intervento di Druckmann e sulle persone che non hanno “gradito” The Last of Us 2 non per difetti del gioco (che sarebbe sacrosanto) ma perché troppo Politicizzato…

Il problema di certa gente non sta solo nel fatto che è rimasta ancora alla mentalità infantile de “il giocattolo è mio e non lo do a nessun altro!” ma anche nel loro rifiuto di comprendere e imparare come il giocattolo funziona.

Bene, ora speriamo incassi giusto che ci serve il sequel di Cabal/Nightbreed!!

Quella raccolta di racconti è meritevole?

Ogni racconto di Barker è meritevole: all’epoca lo vendevano come erede di King, ma se lo leggi in lingua originale vedrai che, stilisticamente, è anche meglio. I contenuti non sono adatti ai più sensibili: si va dalla commedia nera al body horror più estremo

Si, le tematiche profonde sono parecchio diverse da quelle di King ed è sicuramente molto più nichilista

Diciamo inoltre che laddove King è manicheo (di qua il bene, di là il male e gioco! partita! incontro!), conservatore e spremiagrumi dei più ritriti topoi horror (intendiamoci: nulla da dire sul come divinamente narra), Barker è invece una sorta di Bergonzoni dell’orrore teso alla crasi di tutto, dove le antinomie e le dicotomie sono fuse in un indistinguibile amalgama. Senza contare, che si inventa di sanissima pianta, anzi di giardino dei supplizi, mitologie proprie che non somigliano a null’altro che a Clive Barker, tutt’al più liquidabili, a parità di parentale, come un Lovecraft venuto su a pane e peepshow che ha ingurgitato mescalina a cucchiaiate (come cineasta comunque, esordio a parte, meglio non pronunciarsi). Se è poco, mi scuso.

Cineuniverso di Clive Barker, sì cazzo! Voglio Nightbreed, Hellraiser e pure tutta la mitologia di Apocalypse!

Buongiorno Nanni, come d’abitudine complimenti per la recensione. Non ho ancora visto la versione 2021 ma leggendo le tue righe ieri ho visto quella del 1992, che conoscevo solo di nome. La prima parte non mi ha convinto granché, più che altro perché mi è parsa abbastanza anonima nella messa in scena; ma dalla prima comparsa di Candyman, dal cane decapitato per capirci, a mio avviso il film ha spiccato il volo. Mi ha ricordato molto il clima di malsano barocchismo gotico di Hellraiser.

Ti chiedo, a gusto personale, se hai notato la cura nel rendere credibili gli ambienti con la loro sporcizia – penso alla scena in bagno o alla casa in cui Helen scopre il varco. Ho avuto dei ricordi di Videodrome di Cronenberg, la parte finale sulla nave.

Secondo te può starci?

E, se lo sai, come hanno girato la scena del bacio con le api?

Grazie e complimenti ancora.

Grazie a te! Sì, una delle cose migliori di Candyman è che Rose è un regista serio che ha capito la materia che sta trattando ed è intento a conservarne lo spirito, pur adattandolo al target. Restituire l’atmosfera di Cabrini-Green è importante. Non ho ancora guardato gli speciali sul bluray ma lo farò, sperando svelino i trucchi.

Busillis f/x api: in un dato periodo del proprio ciclo vitale, il loro pungiglione è dotato di una sorta di profilassi che le rende inoffensive. Et voilà, f/x nature. Plus, si sono selezionate per lo più api appositamente allevate che non superassero la dodicesima ora di vita per assurgere al ruolo di comparsa nelle scene di massa, perché entro quell’arco di tempo il loro pungiglione non è ancora abbastanza sviluppato da poter recare danno. Per evitare che finissero in gola a Todd gli è stata applicata una diaframmatica griglia in bocca, molto sottile e a prova di bloopersbuster. Nonostante ogni precauzione, nel corso della trilogia Todd ha totalizzato ben 23 punture. La Madsen, allergica alle api e a serio rischio di letale choc anafilattico, ha dovuto recitare le scene che le contemplavano sotto ipnosi, e con dei paramedici pronti a intervenire sempre presenti sul set.

Nanni, analisi recensiva sopraffina more solito, ma sbalordisco al rimprovero mosso alla “faccenda dell’evocazione allo specchio / candyman entità maggiormente indipendente”. Trovo pazzesco questo fraintendimento, che mi pare trascuri due tre punti essenziali: Candyman è una leggenda, un genius loci e in quanto tale per esistere e prender corpo oltre il rumor nazional-popolare ha maledettamente bisogno che si creda profondamente in lui al di là del timor panico che suscita il suo nome. anche in negativo, cioè facendo la spacconata di evocarlo per esorcizzare le proprie paure, per sfida alla (propria o altrui) superstizione, un po’ come chi professa l’inesistenza di dio salvo autosmentirsi bestemmiandolo sistematicamente, per capirci. è pari a Shazzan, esiste astrattamente e in mente dei fintanto che non lo materializzi unendo gli anelli e, appunto, chiamandolo. che accada davanti allo specchio è un chiaro mirroring (aha!) o injoke o citazione colta nascosta inerente Carroll e il suo attraversamento alicesco del reale): davanti allo specchio c’è la realtà così come la si conosce, oltre c’è tutto quanto la realtà la trascende, la sovverte e la contravviene. c’è il Mito. che poi si mescola con la realtà, metanarrativamente: Candyman era il soprannome dato a Gacy prima che diventasse Gacy (in tal senso vah come ci hai strapreso accostandolo di traverso a IT), da cui le caramelle: ma è anche, anzi soprattutto, un voluto riferimento a Dean Corll, il serial killer che stuprava e torturava con un uncino ragazzini dopo averli adescati con offerte di caramelle e dolciumi.

peraltro Candyman in quanto mitologema, nel film di Rose è più cugino di Dracula che di Kruger (sempre detto che per me è più una storia d’amore che d’orrore) dato che persegue l’eternità tramite il sangue e un romantico/erotico passaggio di consegne (ma Rose e Barker, da raffinatissimi quali sono, se la spassano occultandoci dentro anche Wilde e Shakespeare). si può se mai obiettare che la questione del numero 5, al di là dell’essere conosciuto come cifra perfetta, sia più gratuita che esoterica o biblica (come avviene invece per la simbologia legata alle api). è comunque considerevole, nel recap de quo, che il protagonista incarni Candyman dopo che il suo nome, Anthony, venga pronunciato per la quinta volta nel corso del film.

Venendo al 2021, il vero problema dell’averlo ripescato dal sacco non è per quanto mi riguarda personalmente il dato eminentemente politico (che anzi ci sta appieno ed è tutt’altro che un vuoto preziosismo se si considera il titolo del racconto da cui è tratto, traducibile come L’indesiderato – en passant, nel racconto il babau non è neanche afroamericano, è anzi descritto come un essere diafano ed estremamente pallido), ma

1) proprio di filologico passaggio di consegne: se si intendeva davvero dare un seguito alla vicenda per come questa finiva nel capostipite, andava intitolato Candywoman e avere la Madsen quale incarnato del boogey uncinato (possibile che sia sfuggito a tutti che è Helen a diventare la sua degna succedanea?), che invece qua viene tutt’al più vocalmente flashbackuppata nel più ovvio e sbrigativo dei modi (stranamente la regista non rispolvera la non proprio ininfluente figura di Trevor, così come vengono bellamente bypassati i personaggi di Clara e Bernadette). é stata Helen a passare dalla vita al mito immortale e non Anthony. E ciò dopo che l’Uomo Nero (aha n.2!!) si è peritato di toglierle tutto (amicizia amore casa rispettabilità pubblica, fedina penale e sanità mentale) e averla fatta impazzire addossandole la colpa dei suoi crimini ma in un certo qual modo anche averla fatta innamorare. È quest’aspetto che qui mi è molto mancato e che non rende commovente e appassionante il film della Di Costa, che pure non m’è spiaciuto – diciamo che ha fatto quel che ha potuto, dato il materiale ingombrante e ai limiti del gestibile, e ci ha se non altro vendicato dai due obbrobriosi sequel di allora.

sono comunque molto carini e interessanti tutti gli injokes nominali (a partire dal gallerista chiamato Clive – Barker non partì forse come pittore baconiano?)

2) Ai cultori di Barker e Rose, ed eccoci al vero comma 22, questo è un recap che non solo non pareggia/eccede il capostipite e dunque sostanzialmente ultroneo per quanto ben confezionato, ma che nulla di veramente nuovo aggiunge a quanto già non si sia letterariamente o cinematograficamente acquisito. Quanto ai neofiti, per quanto il film si sbracci a suon di ricapitolazioni, che beneamatissima spranga coglieranno dell’essenza del colto immaginario di Barker e della storia in sé e per sé? Ed ecco quindi sballatissimi anche i parametri di target: rispetto a molti altri reboot di ultima generazione, Candyman si rivolge solo a chi ha visto e amato il Candyman classe 1992, che probabilmente nella migliore delle ipotesi apprezzeranno con un bel montacarichi di riserve al seguito. Tutti gli spettatori digiuni di Barker & Rose rischiano della grossa di sentirsi/vedersi a più riprese più respinti che risucchiati dallo schermo-specchio. Quindi, al di là della pecunia, cui prodest?

Ciò sbrodolato, alla DiCosta non manca certo l’intera tavola pitagorica per un horror che ci usi come vasi per giocare alla pentolaccia e personalmente la aspetto varco con la prossima prova, si spera meno vincolante e più personale di questa.

Carissimi saluti. Carissimi saluti. Carissimi saluti. Carissimi saluti. Carissimi saluti.

Ciao, ti ringrazio per l’intervento. Sai cosa però, sulla faccenda dell’evocazione? Fila tutto quanto fino al momento in cui – e il nuovo film stranamente va a cascare proprio lì – i più probabili a fare la spacconata di evocare Candyman allo specchio sono i teenager ignoranti per il puro gusto della sfida. Quelli che se anche li prendi da parte e racconti loro tutto il background di significati lo colgono solo fino a un certo punto. Sono giovani, hanno tutto il diritto di far cazzate “ribelli” e semplicemente non distinguono il dire Candyman cinque volte dal fare l’impennata in bicicletta in mezzo al traffico o la challenge di bere il detersivo in diretta TikTok. Se questo film non aggiungeva il dettaglio della ragazzina di colore maltrattata che si chiude in bagno e sente tutto, l’intera sequenza non aveva senso. A loro la lezione non serve a nulla. Vorrei un Candyman più mirato e selettivo. Sul resto ovviamente sono d’accordo.

Sei apparso!!! Nannyman!!

Più che un Candyman mirato e selettivo (Candyman è un po’ come la madonna, appare solo al fedelissimo che la cerca a Medjugorjie o a chi la sacramenta – aha n.3 – Sacrament, altra epopea del clivone gedeone), impossibile anche nel primo (appariva propedeuticamente nell’incipit anche alla non meno sciocca sciacquetta che voleva impressionare il suo morosetto evocandolo) il mio più fradicio sogno notturno come diurno è che qualcuno si prenda le palle in mano e corregga il tiro, tirando le dovute – e sottolineo: DOVUTE – filologie: insomma voglio Candywoman. Ma temo proprio che la Madsen non ne voglia più mezza e svecchiarla digitalmente per 100′ sia troppo oneroso.

le liceali stordite e ignoranti tu dici. vero, anche se non prenderei sottogamba che quella che evoca candyman in bagno con le amichette si chiama, attenti tutti, helen (aha n.4)

il film frana se è per quello anche su piani più corposi: i più stretti rapporti con quella metafisica mitopoiesi per privilegiare la solita tiritera meta-testuale dell’artista che finisce suo malgrado conglobato dalla sua ossessione creativa (il diavolo probabilmente, col quale scendere a pericolosissimi patti); l’eternità cui candyman ambiva nel capostipite la trova qui nella metafisica dell’arte – un mezzo problema filologico risolto, se si vuole: candyman era del resto un pittore e in tal senso il film quadra il cerchio dell’ereditarietà, raddoppiata dal fin troppo propedeutico protagonista: tony, come tony todd, il candyman primigenio, ma anche come l’anthony-baby rapito da helen – e qui il film fa un bel salto significante, passando dall’injoke al pieno raccordo di continuità-contiguità narrativa, a dire il vero introdotta in un modo che faxa un po’ tutto il resto del film (leggi: quant’è scontatissimo da 1 a 2 che la necrosi da shock anafilattico farà di lui il neo-candyman?).

e ancora: il valore metastorico del sangue quale ciclica fonte rigeneratrice, il discorso sulla necessità del male quale propulsore storico-esistenziale, la funzione simbolica delle api e del miele (qua totalmente accessorie), il sehnsucht d’insieme che tende a struggere anziché inorridere o spaventare (chiamami malato mentale, ma io ancora piango quando rivedo la matrice). e non s’è ancora citata la ost: quella di glass faceva praticamente seconda sceneggiatura a sé, forse anche prima (si ha spesso l’impressione che le immagini siano state concepite e costruite attorno ai suoni, e non il contrario: quante volte accade una cosa simile al cinema?). la main theme minimale che abbiamo qui non è da sputarci sopra e anzi traina il giusto, ma glass è glass, non ci si confronta con lui impunemente.

e tutti questi pezzi persi per strada in nome di un ipertesto politico in sé azzeccatissimo ma che spesso procede per autoindulgenti quanto pedantissimi mòttespiego.

ma una regista dotata c’è. non farà di cognome rose, ma tempo al tempo, una bella sorpresa ce la farà.

p.s.: avrei tanto voluto addivenire a un “aha n.5” ma dato lo specifico meglio andarci cauti.